古道探検日誌

-

今年も浄瑠璃寺・岩船寺合同のご命日法要が営まれました。

2024年9月10日(火) -

白砂川発電所の導水路のうち一番最後のトンネルを見つけました。

2024年2月28日(水) -

春日山原始林を未来へつなぐ会主催の春日山原始林観察会に参加してきました。狭川真一先生の解説で滝坂の道の石仏を巡るという贅沢な観察会でした。

2024年1月28日(日) -

うるう年はいつもと少し違っています。

2024年1月23日(火) -

まだ新しいうちにということで、一回りしてきました。

2024年1月23日(火) -

奈良大学城郭研究会が須川氏の山麓居館推定地の南に土塁状地形があるのをみつけたとのことでしたので、見てきました。

2024年1月3日(水) -

五年半ぶりに九体阿弥陀仏が九体揃った浄瑠璃寺で除夜の鐘をついてきました。

2024年1月1日(月) -

事前に予約をして収蔵庫「瑠璃殿」を拝観させていただきました。

2023年12月13日(水) -

下狭川の上垣内にある「城山」を探索しました。

2023年11月15日(水) -

意外な経路をたどっていました。

2023年11月5日(日) -

南明寺の平安仏などが元あった場所と伝わる「槇山千坊」を探索しました。

2023年11月5日(日) -

南庄町の地蔵磨崖仏は、岩の両面に地蔵菩薩が彫られているようです。

2023年11月5日(日) -

2023年9月10日午前10時ごろから、浄瑠璃寺と岩船寺のお坊様方により、奈良市中ノ川町実範上人御廟塔の前で、実範上人ご命日の法要が営まれました。

2023年9月10日(日) -

有志のみなさんで赤田川北〜赤門坂の草刈りをしました。

2023年6月10日(土) -

長坂道に睨みを利かせる山城跡です。

2023年3月6日(月) -

京都府の遺跡マップに記載されている「縄手城跡」を探索しました。

2023年1月31日(火) -

京都府の遺跡マップに記載されている「下程城跡」を探索しました。

2023年1月31日(火) -

京都府の遺跡マップに記載されている「浦城跡」を探索しました。

2023年1月31日(火) -

これほど雪が積もったのは2年ぶりです。

2023年1月25日(水) -

歯痛地蔵の銘文がわかりました。

2023年1月9日(月) -

毎年1月に正暦寺で酒母の仕込み作業が一般公開されるということで見学してきました。

2023年1月9日(月) -

奈良市と笠置町の境にある小さな神社です。

2022年12月27日(火) -

歯痛地蔵の尊名がわかりました。

2022年12月27日(火) -

白砂川発電所に水を引いていた水路の痕跡を探してきました。

2022年12月27日(火) -

無縁仏とともにお祀りされています。

2022年12月27日(火) -

地元とご縁がある方の仲介で「しめかけ」(勧請縄かけ)を見学することができました。

2022年12月25日(日) -

素朴な磨崖仏です。

2022年12月25日(日) -

白砂川発電所の対岸に三尊磨崖仏があり、歯痛地蔵と呼ばれています。

2022年12月15日(木) -

奈良で最初の水力発電所は下狭川町の白砂川南岸に建設されました。

2022年12月15日(木) -

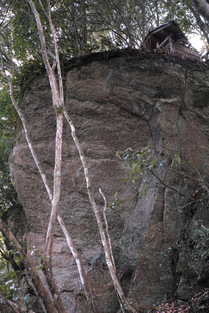

白砂川に面した、大岩が積み重なった尾根の突端にあります。

2022年12月15日(木) -

佐野氏の城と伝わる場所です。

2022年12月15日(木) -

安郷川にあるという不動の滝を探してきました。

2022年12月15日(木) -

当尾と狭川を最短距離で結ぶ古道を歩いてきました。

2022年12月15日(木) -

夕日観音のある岩塊は仏像岩とも呼ばれるそうです。

2022年11月19日(土) -

今年も実範上人のご命日である9月10日に、奈良市中ノ川町にある実範上人御廟塔前で、各寺院によるご命日の法要が営まれました。

2022年9月10日(土) -

たくさんの皆さんの協力を得て、浄瑠璃寺奥之院をすっかりきれいにできました。

2022年5月29日(日) -

狭川と須川の境界となっている尾根の上にあります。

2022年5月3日(火) -

山の上にひっそりとある行者堂です。

2022年4月30日(土) -

北村町北の山の上に北村城があります。

2022年4月8日(金) -

山の上の鉄塔近くにある、物見の城だったと考えられている城跡です。

2022年4月8日(金) -

須川から大柳生に抜ける古い道の周囲にたくさんの古墳があります。

2022年4月8日(金) -

明治時代に須川町内にあった五カ寺が神宮寺に統合されました。

2022年4月8日(金) -

戸隠神社の西の尾根に古墳が並んでいます。

2022年4月8日(金) -

笠置盆地を挟んで西側から笠置山を望む山の上に陣城があったようです。

2022年4月1日(金) -

笠置寺は巨大な山城でもありました。

2022年4月1日(金) -

笠置寺の前のご住職からいろいろとお話を伺いました。

2022年4月1日(金) -

あちこちで花が咲いていました。

2022年4月1日(金) -

草に埋もれて「石柱」が立っています。

2022年3月11日(金) -

「奈良坊目拙解」の般若坂と奈良坂の項に、中川越道に関連した興味深い記述があります。

2022年3月11日(金) -

旧柳生街道本道と思われるルートを実際に歩いてみました。

2022年3月8日(火) -

見応えのある山城跡です。

2022年3月4日(金) -

北東面に切岸と横堀がめぐらされていました。

2022年3月2日(水) -

浄瑠璃寺奥之院の滝の上に何か建物の跡がありました。

2022年2月18日(金) -

方形の館城で、奈良市東部「東山内」に多く見られる山内型の典型例です。

2022年1月28日(金) -

後醍醐天皇直筆の陣旗が伝えられたとの伝承がある神社です。

2022年1月28日(金) -

ここにもおかげ灯篭があります。

2022年1月8日(土) -

平清水北の行者山に役行者像があります。

2022年1月8日(土) -

園田町には耳が悪い人にご利益があるという薬師像があります。

2022年1月8日(土) -

年に一度の「しめかけ」で勧請縄が新しくなっていました。

2022年1月8日(土) -

森地区の山中にある在銘圭頭六字名号板碑です。

2022年1月1日(土) -

高野山の皆様が南山進流声明の故郷、中川寺跡を訪れ、実範上人御廟塔前でご法会を営まれました。

2021年11月25日(木) -

今年の般若寺のコスモスは例年より背が高くて、豪華に見えました。

2021年10月20日(水) -

毎年10月3日から5日にかけて西大寺本堂で営まれる光明真言会にお参りしてきました。

2021年10月5日(火) -

今年も奈良市中ノ川町実範上人御廟塔前で、実範上人のご命日法要が営まれました。

2021年9月10日(金) -

小雨降る石仏の道を歩いて、岩船寺を訪れました。

2021年7月1日(木) -

九体阿弥陀仏修理が続く浄瑠璃寺で、2021年6月23日から7月1日にかけ、次に修理される脇仏(4・6号像)の搬出と、修理が完了した中尊の搬入が行われました。

2021年7月1日(木) -

西狭川町の地蔵石仏です。

2021年3月10日(水) -

下狭川城の南東900mほどの山中にある山城跡です。

2021年3月10日(水) -

ここには昭和初年まで狹川氏のお屋敷があったそうです。

2021年3月10日(水) -

谷の真ん中に鎮座する巨岩に、阿弥陀像と不動明王像が並んで彫られていました。

2021年3月10日(水) -

解脱上人貞慶が建立した六角堂と貞慶の住房跡が史跡公園となっていました。

2021年3月10日(水) -

笠置から狭川へ抜ける古い山越えの道にある、十一面観音磨崖仏を訪ねました。

2021年3月10日(水) -

中墓寺の収蔵庫には平安時代の仏像が三体安置されています。

2021年2月12日(金) -

吉水寺跡から案内板が整備されていました。

2021年2月12日(金) -

雪の岩船寺を訪れました。

2021年1月12日(火) -

久しぶりに浄瑠璃寺が雪景色となりました。

2021年1月12日(火) -

今週の火曜日(11月10日)、落石で倒れていた浄瑠璃寺奥之院の丸彫不動明王像が、立てられたそうです。

2020年11月13日(金) -

今年は二週間遅れの開花となりました。

2020年10月20日(火) -

今年も奈良市中ノ川町の実範上人御廟塔の前で、ご命日の法要が営まれました。

2020年9月10日(木) -

6月24日から7月3日にかけて、浄瑠璃寺九体阿弥陀仏修理に伴う中尊搬出と、修理の終わった脇仏の搬入が行われました。

2020年7月3日(金) -

18日から19日の雨で、大きな岩が落下し直撃したようです。

2020年6月21日(日) -

木津川市加茂町高田鳴谷にあると言う線彫阿弥陀磨崖仏を探しに行きました。

2020年3月12日(木) -

石造美術に詳しい方の案内で、蟹満寺や光明山寺を巡って来ました。

2020年1月21日(火) -

今年のご法要は、とても暑い中、営まれました。

2019年9月10日(火) -

今年の行者まつりは雨でした。

2019年6月7日(金) -

般若寺では秋だけでなく初夏にもにコスモスが咲いています。

2019年6月6日(木) -

般若寺では毎年4月25日に文殊会式を営んでいます。

2019年4月25日(木) -

2019年4月18日の浄瑠璃寺花祭りの様子です。

2019年4月18日(木) -

今年も福笹をいただいてきました。

2019年1月5日(土) -

久しぶりに中川寺跡を探検してきました。

2019年1月3日(木) -

今年も浄瑠璃寺で除夜の鐘をついて来ました。

2018年12月31日(月) -

浄瑠璃寺のご住職に許可していただけたので、お不動さんを掃除してきました。

2018年12月13日(木) -

岩船寺で「秋の夜間拝観」が催されると聞いて行ってきました。

2018年11月24日(土) -

中川寺成身院本堂に似ている可能性が指摘されている野洲市の円光寺本堂を拝観してきました。

2018年11月15日(木) -

般若寺のコスモスが見頃を迎えています。

2018年10月18日(木) -

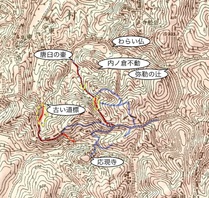

内ノ倉不動明王像周辺では猛烈な風が吹き下ろしたようです。

2018年10月18日(木) -

9月10日は実範上人のご命日ということで午前中に奈良市中ノ川町の実範上人御廟塔の前で法要が営まれました。

2018年9月10日(月) -

今年から二躰ずつ修理に入ります。再び九体そろうのは五年後の予定です。

2018年7月3日(火) -

浄瑠璃寺行者まつりで開催された、東京国立博物館の浅見龍介先生によるご講演「お薬師さんと十二神将」を聴講してきました。

2018年6月7日(木) -

第16回浄瑠璃寺行者まつりのミニウォーキングで、木津川市加茂町高田の高田寺を拝観してきました。

2018年6月7日(木) -

地元でも知る人がほとんどいないという役行者像です。

2018年6月7日(木) -

「NPO法人 ふるさと案内・かも」が企画された、高田寺から大門仏谷磨崖仏を経て浄瑠璃寺へ戻るミニウォーキングに参加してきました。

2018年6月7日(木) -

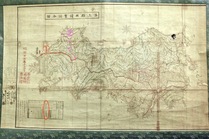

笠置街道中川越道(奈良道)の動画です。

2018年4月21日(土) -

千日墓地には中世の石造物が数多く残されています。

2018年4月18日(水) -

浄瑠璃寺では春の法要に合わせ、4月18日に花まつりが行われます。

2018年4月18日(水) -

笑い仏の彫られた岩には、上に溝が刻まれているようです。

2018年2月11日(日) -

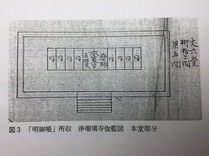

浄瑠璃寺西大門がどこにあったのかは、今もわかっていません。

2018年2月11日(日) -

浄瑠璃寺境内にあった鎮守はどこへ行ったのでしょうか。

2018年2月11日(日) -

三重塔前の石灯籠は、本堂と三重塔の中心を結ぶ軸線からずれています。なぜなのでしょうか。

2018年1月28日(日) -

2015年の春に徒歩と自転車で通った道が今どうなっているか、見てきました。

2018年1月13日(土) -

今年は岩船寺と岩船寺の鎮守社だった白山神社・春日神社にお参りして来ました。

2018年1月1日(月) -

夕方になると集まってくるそうです。

2017年9月10日(日) -

般若寺、浄瑠璃寺、岩船寺の三ヶ寺合同で実範上人御命日の法要が営まれました。

2017年9月10日(日) -

初めて一般公開された大湯屋を見てきました。

2017年7月28日(金) -

北山十八間戸で忍性菩薩御生誕800年記念法要が修されました。

2017年7月16日(日) -

あじさいの季節になったので、岩船寺のお庭をひとめぐりしてきました。

2017年6月30日(金) -

いいお天気だったので動画を撮ってきました。

2017年5月2日(火) -

途中中川寺跡にも立ち寄っています。

2017年4月27日(木) -

般若寺から、実範上人御廟塔、浄瑠璃寺奥の院を経て、浄瑠璃寺まで歩いてみました。

2017年4月25日(火) -

毎年4月25日に行われる般若寺の文殊会式です。

2017年4月25日(火) -

ツイッターで中ノ川出身の方に80年代半ばごろの写真を見せていただきました。

2017年4月17日(月) -

このところの冷え込みで、このあたりでも午前中のうちは雪が積もっていました。

2017年2月11日(土) -

このところの冷え込みで池が凍りついていました。

2017年1月24日(火) -

浄瑠璃寺・中川寺ゆかりの仏像が出展されていると聞いたので、東京国立博物館に行ってきました。

2017年1月17日(火) -

毎年1月5日に森八幡宮で五日恵比寿があります。去年より開始が遅くなって午前9時から午後3時まで。

2017年1月5日(木) -

走り初めをかねて、初詣にぐるりと回ってきました。

2017年1月1日(日) -

今年も行ってきました。

2016年12月31日(土) -

冨島義幸先生の講演「浄瑠璃寺の建築と庭園〜その信仰と美〜」があると聞いて、聴講してきました。

2016年11月26日(土) -

今年の紅葉は色鮮やかです。

2016年11月19日(土) -

京都大学の冨島義幸先生をお迎えしての奈良歴史文化講演会です。

2016年6月18日(土) -

浄瑠璃寺奥之院前を流れる赤田川のすぐ下流に砂防ダムがあります。ひさしぶりに見に行ってきました。

- 浄瑠璃寺奥之院前を流れる赤田川

- 奥之院すぐ下流にある大きめの砂防ダムはヘドロで埋まっています

- 汚染源と疑われる上流の養豚場と不法産廃処分場

- 【動画】気温上昇とともに状況が悪化する砂防ダム周辺〈5月18日追記〉

2016年5月1日(日) -

毎月第一日曜に東鳴川応現寺の木造不空羂索観音坐像(重文)が公開されます。

2016年5月1日(日) -

OpenStreetMap に道を追加するため、地獄谷まで行って帰ってきました。

- 笠置街道中川越道のぬかるみやすい場所

- 県道33号から国道369号に抜ける古い里道

- 中ノ川から芳山へ抜ける道の入口

- 梵字のある岩

- 尾根筋の古い道を迂回するルート

- 梵字のある岩から尾根筋の道を行く

- 芳山、芳山二尊石仏

- 地獄谷・春日山遊歩道

- 鶯の滝、歓喜天

- 本日の収穫!

- OpenStreetMap に使うGPSデータが取れました!

2016年4月10日(日) -

浄瑠璃寺から中ノ川まで、笠置街道中川越古道(奈良道)をゴミ拾いしながら歩いてきました。

2016年3月27日(日) -

実範上人御廟塔から、二ノ尾山墓地に登り、応現寺に立ち寄った後、みろくの辻まで歩きました。

2016年2月28日(日) -

笠置街道中川越古道(奈良道)を通って、青山住宅バス停から牛塚を経て実範上人御廟塔まで歩きました。途中護摩石にも寄っています。

2016年2月28日(日) -

弥勒の辻から少し車道を歩けばいけなくはないのですが、難問です。

2016年2月4日(木) -

今年の内ノ倉不動明王像はちょっとちがう! ぜひ行ってみてください。

2016年2月4日(木) -

毎年1月5日に森八幡宮で五日恵比寿があります。午前8時から午後3時まで。今年も福笹をいただいてきました。

2016年1月5日(火) -

今年も森八幡宮へ初詣に行きました。

2016年1月1日(金) -

今年も浄瑠璃寺へ除夜の鐘をつきに行きました。

2015年12月31日(木) -

先日きれいにした中川越道から山道を歩いて実範上人御廟塔まで行けるようになりました。

2015年12月30日(水) -

- 牛塚で左折

- 護摩石

- 石橋と篠竹のトンネル

- 左・西小、真ん中・東鳴川を経て浄瑠璃寺、右・中ノ川

- 宝塔残欠が散らばる小川

- どんなに晴れた日も水がいつも染み出している場所

- 笹の道

- 道の出口

- 養豚場の敷地の間を抜ける里道

- 養豚場の間の里道を通り抜けるポイント

- 赤門坂

2015年12月6日(日) -

ついに奈良坂から浄瑠璃寺までの古道が復活しました!

2015年12月6日(日) -

実範上人御廟塔の前で般若寺の工藤住職が中川寺について解説してくださいました。

2015年11月23日(月) -

浄瑠璃寺のVR動画を撮影してみました。

2015年11月22日(日) -

現地ガイドを仰せつかったので、学生のみなさんとごいっしょしてきました。

2015年10月30日(金) -

普段は非公開の北円堂が特別公開されていましたので、拝観してきました。

2015年4月27日(月) -

般若寺の文殊会式一切経転読法要を見学してきました。

2015年4月25日(土) -

笠置寺の舎利殿の脇を抜け、貞慶上人のお墓にお参りしてきました。

2015年4月2日(木) -

笠置寺の修行場を一周しました。

2015年4月2日(木) -

旧登山道沿いに石造物が点在しています。

2015年4月2日(木) -

寺坂橋近くの街道脇に磨崖仏が彫られています。

2015年4月2日(木) -

地域の子どもたちを見守ってきた江戸時代のお地蔵様です。

2015年4月2日(木) -

中墓寺の前庭と本堂裏に石造物が集められています。

2015年4月2日(木) -

箱根山墓地にも桃山時代から江戸時代の石造物があります。

2015年4月2日(木) -

馬場跡奥にある金剛院墓地に石造物が多数あります。

2015年4月2日(木) -

室町時代の地蔵菩薩像があります。

2015年4月2日(木) -

田園風景の中に子安地蔵の地蔵堂があります。

2015年4月2日(木) -

狭川東町の公民館前にある十三重塔です。

2015年4月2日(木)

南山城の石仏(上)

南山城の石仏(上)