- 弥勒の道プロジェクト

- 古道探検日誌

- 2022年

古道探検日誌

Back Number : 2022年

森地区の山中にある在銘圭頭六字名号板碑です。

年に一度の「しめかけ」で勧請縄が新しくなっていました。

園田町には耳が悪い人にご利益があるという薬師像があります。

平清水北の行者山に役行者像があります。

ここにもおかげ灯篭があります。

後醍醐天皇直筆の陣旗が伝えられたとの伝承がある神社です。

方形の館城で、奈良市東部「東山内」に多く見られる山内型の典型例です。

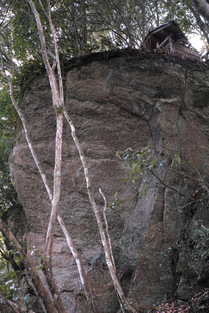

浄瑠璃寺奥之院の滝の上に何か建物の跡がありました。

北東面に切岸と横堀がめぐらされていました。

見応えのある山城跡です。

旧柳生街道本道と思われるルートを実際に歩いてみました。

「奈良坊目拙解」の般若坂と奈良坂の項に、中川越道に関連した興味深い記述があります。

草に埋もれて「石柱」が立っています。

あちこちで花が咲いていました。

笠置寺の前のご住職からいろいろとお話を伺いました。

笠置寺は巨大な山城でもありました。

笠置盆地を挟んで西側から笠置山を望む山の上に陣城があったようです。

戸隠神社の西の尾根に古墳が並んでいます。

明治時代に須川町内にあった五カ寺が神宮寺に統合されました。

須川から大柳生に抜ける古い道の周囲にたくさんの古墳があります。

山の上の鉄塔近くにある、物見の城だったと考えられている城跡です。

北村町北の山の上に北村城があります。

山の上にひっそりとある行者堂です。

狭川と須川の境界となっている尾根の上にあります。

たくさんの皆さんの協力を得て、浄瑠璃寺奥之院をすっかりきれいにできました。

今年も実範上人のご命日である9月10日に、奈良市中ノ川町にある実範上人御廟塔前で、各寺院によるご命日の法要が営まれました。

夕日観音のある岩塊は仏像岩とも呼ばれるそうです。

当尾と狭川を最短距離で結ぶ古道を歩いてきました。

安郷川にあるという不動の滝を探してきました。

佐野氏の城と伝わる場所です。

白砂川に面した、大岩が積み重なった尾根の突端にあります。

奈良で最初の水力発電所は下狭川町の白砂川南岸に建設されました。

白砂川発電所の対岸に三尊磨崖仏があり、歯痛地蔵と呼ばれています。

素朴な磨崖仏です。

地元とご縁がある方の仲介で「しめかけ」(勧請縄かけ)を見学することができました。

無縁仏とともにお祀りされています。

白砂川発電所に水を引いていた水路の痕跡を探してきました。

歯痛地蔵の尊名がわかりました。

奈良市と笠置町の境にある小さな神社です。

更新情報

Recent Entries.

- 2024年2月28日(水)

- 2024年1月28日(日)

- 2024年1月23日(火)

- 2024年1月23日(火)

- 2024年1月3日(水)

- 2024年1月1日(月)

- 2023年12月13日(水)

- 2023年11月15日(水)

- 2023年11月5日(日)

- 2023年11月5日(日)